每一步都是紅色印記!漳平這條紅色路線,等你來打卡!

慶祝建黨百年 傳承紅色基因

漳平“弘揚紅軍精神”之旅

漳平市溪南鎮東湖古村落—溪南鎮下林村南洲書院—象湖鎮楊美村紅色革命舊址群(3A級景區)

溪南鎮東湖古村落

東湖村位于溪南鎮東部,距漳平市縣城36公里,距溪南鎮政府所在地3公里,325國道從東湖口穿境而過,距離政永高速溪南出口8公里,交通便捷,古韻悠久,為閩西最美古村落、中國傳統古村落、中國美協寫生基地。

東湖村是漳平市級革命基點村,也是紅色與古色相得益彰的村落。1929年8月,紅四軍第二、三縱隊先頭部隊攻下東湖山兩座民團炮樓,村民踴躍獻出糧食、布匹及中藥,支持紅四軍。

此后,開展抗租減息、建立交通站等革命活動,歷經組織民兵解放漳平的洗禮。景區坐落閩南式清代建筑30多座,設有運動休閑水庫、休閑紅色步道等活動項目;設置特色宅院、古村落文化、生態農業休閑等體驗區,提供建筑博物館、寫生攝影基地、特色客棧、村居農耕、東湖米粉手工藝示范點、農家樂示范點、品嘗東湖苦茶等體驗服務。

左右滑動查看更多

革命傳統教育濃厚,設有龍巖市黨建示范點—東湖“跑腿社”,“紅土初心講堂”獲龍巖市黨建品牌。

溪南鎮下林村南洲書院

下林村南洲書院位于溪南鎮南部,距漳平市政府32公里,距莆永高速路口1公里,交通便利,風景優美。南洲書院融紅色經典與人文歷史為一體,是漳平市迄今為止面積最寬廣、規模最宏大的古代書院,2015年獲閩西最書香古書院提名獎,2020年下林民兵倉庫舊址南洲書院被省政府公布為省級文物保護單位。

下林村革命歲月榮光。1929年8月,紅四軍軍長朱德在南洲書院召開群眾大會,播撒紅色種子;紅四軍發動溪南突襲戰,成為紅四軍入閩七大戰斗之一。1949年6月,下林民兵在南洲書院打響武裝解放漳平縣進程的第一槍。

左右滑動查看更多

漳平解放初期,下林民兵英勇剿匪,配合中國人民解放軍第85師253團取得閩西南地區剿匪大捷。景區圍繞美麗鄉村建設,完成南洲書院一期主體工程修復、村民休閑公園、沿河步行棧道、停車場等基礎設施,設有感化里紅色經典專題展廳和感化里人文歷史陳列館。2016年至今,下林村榮獲省級“美麗鄉村”建設示范村、漳平市“先進基層黨組織”等稱號。

左右滑動查看更多

象湖鎮楊美村紅色革命舊址群

象湖鎮楊美村紅色革命舊址群 位于象湖鎮中北部,距鎮駐地3公里,政永高速出口15公里,交通便利,環境宜人,為國家3A級旅游景區、福建老區革命遺址,紅軍題壁留款信舊址榮福堂為省級文物保護單位。

景區整潔規范,設施完備,設有朱德率紅四軍出擊閩中紀念館、紅四軍前敵委員會舊址陳列館、紅軍紀律館、紅軍生活體驗區、現場教學區等參觀教育場所,展館圖文資料翔實,文物展示豐富。景區開發“聽紅軍故事、唱紅軍歌、吃紅軍飯、穿紅軍服、重走紅軍路”等體驗紅軍生活的教育內容。

左右滑動查看更多

景區建設列入中國革命老區項目,成為龍巖市愛國主義教育基地、龍巖市黨史教育基地、龍巖市黨的群眾路線教育實踐基地、龍巖市黨員干部教育現場教學點、龍巖市黨史學習教育參觀點等。

左右滑動查看更多

來源:溪南鎮人民政府

編輯:劉慧蕊

審核:賴榮玉

監制:游華東

? 漳平新聞 2021-07-07

? 漳平市領導到部分經濟部門調研

? 漳平市領導到市教育局調研

? 漳平市人大常委會組織開展《龍巖市飲用水水源保護條例》執法檢查 及水環境治理情況調研

? 漳平市為務工人員隨遷子女提供60個入學名額

? 漳平:發展林下經濟 促進林業可持續發展

喜歡我們的文章嗎?

▼

——四團的紅色印記 紅色印記

在四團這片熱土上不但有著悠久的歷史文化,同時在革命時期也涌現出諸如趙天鵬、周大根等等的為國為民、乃至舍身取義的革命先烈,下面讓我們跟著革命先烈的腳步來重新認識一個紅色的四團。

趙天鵬銀杏樹英勇就義

趙天鵬,原名長生、汀洋,今浦東新區泥城鎮橫港村人,地主家庭出身。讀書期間,受到教師影響,開始接受革命思想。從師范畢業后,又受到共產黨人的熏陶。雖遭父親百般阻撓,甚至將其鎖于家中,但他毫不猶豫積極投身革命。

民國17年6月16日,趙天鵬奉命與周大根、唐蘭生一起,前往本縣四團鎮處決惡霸地主張沛霖。撤離張宅時,趙、唐與周大根失散。張沛霖死后,敵人連夜在全縣范圍內進行搜捕。天鵬同志和戰友撤到泰日,在沿街的一家茶館,天鵬等同志正想休息一下,此時敵搜捕隊踏進了茶館,后見事情難免暴露,就公開宣布自己是共產黨員,張沛霖是自己一人所殺,與其他人無關。在獄中,天鵬同志受盡了嚴刑拷打,但他始終咬定殺張沛霖是自己一個人干的。

△根植于古海塘上近700年的古銀杏樹

同年7月2日,天鵬身穿粗布短衫、長褲,腳著便鞋,雙手反銬,被押赴四團刑場。從奉城至四團的路上,天鵬鎮定自若,視死如歸,一路上向路旁的群眾宣傳革命道理,揭露敵人罪行,還不時地高唱《國際歌》,下午2時左右,被反動派槍殺于現四團衛生院旁的銀杏樹下,時年25歲。臨刑前,他神態自若,不斷高呼革命口號,表現出了一個共產黨人的革命英雄氣概。

蘇公公民福店智救劉曉

民福店又名小梅花店頭位于今天四團鎮民福村境內,抗戰期間民福店是中共地下黨秘密活動場所,并成立了我黨奉賢區第一個支部——民福支部。

土地革命時期,當地一位老農名叫蘇錫桃,在民福店開了一家“小民福茶館”,作為革命活動的聯絡站,因他愛護革命同志,待人熱情,所以大家都親熱地叫他蘇公公。

一次正當受中央派遣到上海恢復和重建情報組織,領導黨的情報工作的劉曉同志(后相繼任中共上海市委第二書記、中國駐蘇聯大使、第八屆中央委員會委員、第五屆全國政協常務委員、外交部常務副部長等職)在茶館里向20多位貧苦的農民和鹽民講述革命道理時。

劉曉(1908—1988)

突然,一陣騷亂,從四面八方來了一群反動警察將茶館團團圍住,叫嚷道:“誰是劉曉?站出來!”蘇公公見來者不善就說:“這里沒有劉曉!”見警察只知劉曉其名不識其人,大家心中便有了底。只見蘇公公挺身而出道:“我就是劉曉!”,接著農民們一個接一個說道:“我是劉曉,我是劉曉!”警察見狀敲著槍托怒吼:“究竟誰是劉曉,快講!”大家又都搖頭稱自己不是劉曉。警察被惹怒了,竄進茶館挨個搜起身來。搜身過半,蘇公公心想要是把劉曉身上的宣傳單搜了出來,那可如何是好。正在這緊要關頭,蘇公公計上心來,他向靠窗口的青年使了一下眼色咳嗽不止,那青年心領神會一個鷂子翻身跳窗而逃,蘇公公指著窗外大喊“小劉,快跑!”警察見“劉曉”奪窗而出,便一擁而上最終將青年抓住。

其實,被抓的青年并不是劉曉,而是蘇公公的兒子蘇阿根,原來他巧施調虎離山計,將敵人引開,救了真正的劉曉。不久,劉曉也將蘇阿根營救出獄,從此,蘇公公智救劉曉的故事便在奉賢傳開。

革命先驅者略考

△金學成(1902—1990)

金學成又名松濤、筆名任重,四團鎮人。1925年加入中國共產黨,是目前有文獻記載的奉賢區第一個共產黨員。1927年10月,任中共淞浦特委委員。1938年1月,創辦宣傳抗日報刊。抗戰勝利后創辦日文版《改造日報》,編輯《日本問題研究叢書》、《日本史綱》。解放后,歷任華東軍政委員會副秘書長、國際關系學會副會長,上海市人民委員會委員、副秘書長。1955年起,調任上海市民族事務委員會主任,是第二、三、四、五、六屆全國政協委員,第一、二、三、四、五屆上海市人大代表。

1954年9月時任華東行政委員會副秘書長的金學成在北京參加第二屆全國政治協商會議第一次會議期間受到了毛澤東主席的接見。

1962年時任上海市民族事務委員會主任的金學成在北京參加第三屆全國政治協商會議第四次會議期間受到了周恩來總理的接見。

1990年3月,在滬逝世。

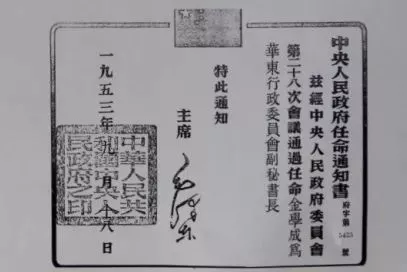

△1953年9月18日

中央人民政府給金學成頒發的任命通知書

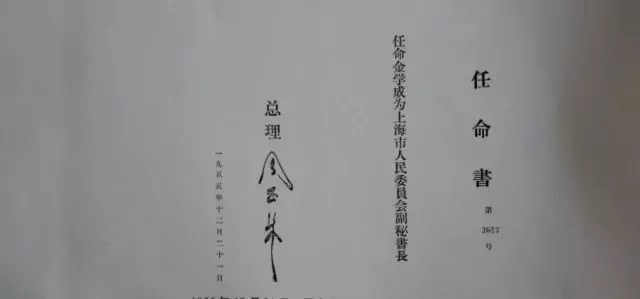

△1955年12月21日

國務院總理周恩來給金學成頒發的任命書

△周大根(1906―1938)

五墩村人,民國17年6月16日,周與趙天鵬、唐蘭生等人奉地下黨組織之命,赴本縣四團鎮處決惡霸張沛霖。當得知趙、唐被捕后,投書警告國民黨當局:“網兒雖大,捕不盡東海之魚蝦;武裝雖利,殺不盡我黨的同志!”在地下黨秘密召開的追悼趙天鵬烈士的會議上,周重申:“網兒雖大,捉不盡東海之魚;鋼刀雖快,殺不盡天下貧民。”

王菊林(1924—2013)

紅莊村人,1947年加入中國共產黨,1948年8月任浦東人民解放軍總隊突擊連副連長,之后歷任解放軍89師偵察連連長等職,在部隊期間曾立二等功2次、三等功4次。

唐蘭生(1910—1932)

唐蘭生原名蘇根清,民福村人,1928年加入中國共產黨,同年與趙天鵬、周大根接受組織任務赴四團處決惡霸張沛霖,后被捕判有期徒刑12年,3年后因受折磨病逝于蘇州監獄。

錢指江(1921—1943)

錢指江原名錢福章,原平安鎮北村人。1941年4月參加淞滬游擊隊第五支隊,同年加入中國共產黨。后奉命打入南匯偽守望隊擔任區隊長,是年秋,策動反正后隨五支隊南下浙東,在慈溪縣常河區任敵工站站長。1943年4月,上虞、慈溪、余姚三縣偽中央稅警隊包圍常河區委所在地,突圍中中彈犧牲。

唐永林(1926—1947)

五四村人,1940年參加淞滬游擊隊五支隊。1945年10月抗戰勝利后,淞滬支隊北撤,唐留浦東堅持斗爭。1947年1月,唐在平安地區同王菊林、張四樓組建武裝小組,時稱“三槍一大隊”。同年7月唐等人在執行任務時突遭濱海鄉自衛隊伏擊,中彈犧牲。

連城:紅軍標語留存紅色印記 紅色印記

見證歷史,回溯激情

連城紅色革命歷史深厚,行走在這片紅土地上,至今可見為數眾多被書寫在城鄉村落建筑等角落的紅軍標語,透過這些標語,紅色歷史的印記仍清晰可見。

連城是紅都瑞金、省蘇長汀的中央蘇區東線重要門戶,占據著重要的戰略地位。據史料記載,1929年5月,毛澤東、朱德揮師從贛江越過汀江,率領工農紅軍第四軍進駐連城。從此,點燃了連城革命的熊熊烈火,爆發了震動閩西的“連南十三鄉暴動”“池溪暴動”“莒溪暴動”等重大革命歷史事件,開啟了轟轟烈烈的村村打土豪、戶戶分田地的局面,建立了新泉縣和連城縣蘇維埃政府,全縣鄉、村普遍建立了蘇維埃政權。

目前,連城有紅色革命舊址國家級文物保護單位6處、省定革命基點村29個、縣定革命基點村144個,是中央蘇區的重要縣份之一。據了解,紅軍時期,連城縣新泉、廟前、北團、林坊、賴源、四堡等鄉鎮留下了大量紅軍標語。這些標語大多出自紅軍隊伍的普通宣傳員之手,字體書寫水平不高,甚至還有一些錯別字,但內容廣泛,涉及方方面面,主要宣傳中國共產黨的政治主張,明確提出當時當地的革命任務,喚醒民眾號召民眾參加革命,期盼革命早日成功。

“紀念"八一"擁護蘇維埃”——姑田鎮中堡村一座百年老屋墻體上存留的紅軍標語。

紅軍標語見證中國革命歷史。“這些紅軍標語言簡意賅,朗朗上口,感召力強,當時作為一種宣傳武器,在宣傳黨的政治主張、發動群眾方面,起到了很大的作用。”連城縣委宣傳部副部長沈小獅介紹,紅軍標語是當時宣傳教育民眾、發動民眾最為普遍采用的形式手段,每條標語背后是歷史與故事的真實再現,也是革命歷史的見證。

在當年復雜的斗爭環境中,紅軍以標語發動群眾,在連城書寫下大量的革命宣傳標語,這些標語激勵著連城人民為創建和保衛革命根據地浴血奮戰。據連城縣委宣傳部統計,全縣15個鄉鎮仍保存完整、字跡清晰的紅軍標語有400多條(組),為龍巖全市紅軍標語存留數量最多、保存最好的縣份之一。

“這些紅軍標語歷經風雨洗禮,時至今日,人們在閱讀時,仍能從中回溯過往的歷史風云與激情歲月。”沈小獅說。

瀕臨消失,現狀堪憂

“我們是中國工農紅軍”“共產黨是救窮人的黨”“革命高潮來了”……在連城縣廟前鎮廟前村,有座傳承百年的孔清祠,這座傳統的客家祠堂室內的墻壁上,歷經80多年風雨和人為破壞,仍留存有百余條紅軍標語。

“連城是閩西紅軍標語分布較為集中的地方之一,而孔清祠保留了全縣數量最多、質量最好的紅軍標語群之一。”沈小獅告訴記者,這些留存的紅軍標語為后人研究紅軍歷史提供了極為珍貴的實物證據。

不過,一個不容忽視的現狀是,連城大多數的紅軍標語都未能像孔清祠保留得那么好。由于紅軍標語日常維護和管理方面還相對滯后,不少紅軍標語岌岌可危,一些存有紅軍標語的地方瀕臨消失。朋口鎮文坊村多座荒廢民宅內存有紅軍標語,但由于無人居住,年久失修,老屋破敗不堪,面臨倒塌的危險;一些鄉間尚存的紅軍標語,由于樓房是土木結構,木質樓板多處斷裂,墻面也多處受損……

“限于現實條件和保護力度,每年都有部分紅軍標語消失。”連城縣文物局局長伍玲芳說,紅軍標語大都直接書寫在土木結構的祖祠或古厝的內外墻壁等處,普遍存在于偏遠農村,大多屬無保護狀態,加之年代久遠,多數標語又都存在土坯房中,日曬雨淋,部分紅軍標語已模糊不清甚至表面成塊脫落,“生存”現狀堪憂,亟待保護。

“這些都是珍貴的歷史文物,也是史料,是革命先輩留下的一筆寶貴的歷史財富。”伍玲芳坦言,從土地革命戰爭以來,連城還存在著大量的紅軍標語,解放后,特別是近幾十年來,由于生產建設、自然損毀及保護不夠等原因,紅色標語已損毀不少。“紅軍標語不同于其他的歷史文物,目前尚無更有效的保護措施,大多數只能盡力維持現狀,延緩其衰敗、消失的速度。”

宣和鄉培田古村落進士第,遺存紅軍標語。

保護傳承,教育后人

走進紅四軍前委機關、政治部舊址(望云草室),斑駁的墻面上,一條“打倒潮州廣州去”的紅軍標語格外引人注意,講解員帶領一批批游客在此駐足,講解背后的歷史與故事。

這條標語是1929年紅四軍留下,由于當時紅軍宣傳士兵的文化水平有限,把“到”字錯寫成了“倒”字。

“通過瞻仰這些紅軍標語,回眸先輩們那段浴血奮戰、激情燃燒的光輝歲月,我們接受了一次深刻的革命洗禮。”來此的游客不禁感嘆。

“整個新泉整訓革命舊址群至今還存留10余條紅軍標語,這些年我們對現存瀕臨損毀的標語進行了搶救性保護。”連城縣新泉整訓紀念館館長鄒重慶介紹說,依托近年來的紅色旅游熱,這里每年接待游客量達上萬人次,組織黨員干部到此進行革命傳統教育,進一步發揮這些標語的革命傳統教育作用。

近年來,連城加強對紅軍標語等紅色文化遺產的管理和保護力度,對這些珍貴革命文物進行收集整理,并采取有效措施加以保護。

“從2017年開始,我們對全縣紅軍標語進行深入調查。”沈小獅說,在普查、征集、拍攝、匯總全縣紅軍標語圖片資料的基礎上,做了進一步的挖掘、研究、整合。連城縣委宣傳部還組織編纂了《閩西連城紅色標語史集》內刊,書中收錄了全縣15個鄉鎮、49個村以及2個社區絕大部分保存尚好的實體標語圖片和一組紅軍漫畫。

“我們這么做,都是為了讓這些紅軍標語得到更好的保護與傳承。”沈小獅介紹,紅軍標語為后人留下了彌足珍貴的革命歷史文化遺產,對于打造紅色文化品牌、開展革命傳統教育、發展紅色經濟,皆有重要的價值和作用。(記者 賴志昌 通訊員 黃水林 吳鐘毓 文/圖)

作者:賴志昌 黃水林 吳鐘毓