以命相助,大愛無疆,探訪膠東育兒所紀念館

膠東腹地連綿起伏的青山峻嶺,作為天然屏障,孕育了一方紅色圣地。1942年至1952年間,在極端艱苦的條件下,膠東育兒所300多名乳娘和保育員用她們甘甜的乳汁、無私的大愛,養育了1223名革命后代。多次"日軍”掃蕩和遷徙中,乳兒無一傷亡。

十年間,在侵華日軍殘酷掃蕩的顛沛流離中,乳母們寧可犧牲自己的孩子,也要確保托養孩子的安全。在血雨腥風的革命戰爭年代,膠東育兒所的母親們用母愛書寫了一段人間奇跡。

1937年,盧溝橋事變后,日軍入侵山東,不久山東全境被日軍占領,膠東地區的八路軍主力和黨政軍機關在突破日寇層層封鎖中被迫頻繁轉移。時刻準備行軍打仗,孩子無法養在身邊,有的只能將孩子送給老鄉,有的忍痛直接把孩子放在路邊,祈求能被好心人收養……

為保全革命后代,1941 年冬,膠東醫院育兒所成立,主要收養黨、政、軍干部子女及烈士遺孤。1942 年 4-5 月,因形勢逐漸惡化,該所由榮成縣溝曹家村轉移到境內東鳳凰崖村。7 月該所改為膠東育兒所,9 月又遷至田家村。至 1945 年抗日戰爭勝利時,所內兒童已由初時的 2人增加到 220 人,所收養幼兒多安排到各村分散帶養。

1946 年 2 月,根據膠東行政主任公署指示,該所一部分幼兒隨公署機關轉移至萊陽境地,一部分幼兒依然分居在田家及附近各村。是年秋,國民黨軍隊進攻山東,膠東西部形勢日趨緊張,去萊陽部分幼兒又重新返回田家村。

1948 年,膠東全境解放,分散在各村的兒童集中居住,共收容兒童 300 余人,是年春,該所由田家村遷至離城區較近的騰甲莊村。

同時為保育兒所安全,田家村自衛隊每天安排民兵輪流在村頭和路口站崗放哨,防止可疑人員入村。

當時,送到育兒所的孩子大都處于哺乳期,為來所的孩子尋找不脫產的乳母就成了育兒所的首要任務。在當時的環境下,帶這些孩子不但要吃苦,還要擔很大的風險,可是育兒所工作人員在與當地黨組織和婦救會聯系后,很短的時間內就在周圍比較偏僻的山村找到了一批乳母,為了便于戰時掩護,孩子們都被乳母領回家喂養。

隨著抗日戰爭的勝利推進,日寇開始最后的掙扎,對抗日根據地進行瘋狂掃蕩。為了保護八路軍的孩子,每當敵人要掃蕩時,育兒所的工作人員就分散到孩子的住區,同乳母一起帶著孩子反“掃蕩”。

1942年11月,日寇對馬石山一帶實行了慘絕人寰的“拉網大掃蕩”,育兒所分散在各個村莊的二三十個孩子都在拉網內。乳兒司曉星出生于1942年,從記事起,她就一直和乳娘生活在一起。她的乳娘姜明真有六個孩子,還先后照顧了四個乳兒。有一次為躲避日軍掃蕩,姜明真帶著未滿周歲的兒子和司曉星藏在山洞里。為了避免兒子看到自己給司曉星哺乳哭鬧,姜明真把自己的親生骨肉送到另外的山洞。等到日軍轟炸結束,她去接自己的孩子時,由于孩子受到驚嚇,手腳亂蹬磨得鮮血淋漓,回家沒幾天就過世了。“寧愿我自己的孩子死,不能讓八路軍的孩子受傷!”姜明真有四個孩子不幸在戰火歲月中夭折,可是她卻保護了自己照顧的所有乳兒的安全。

在反掃蕩的艱苦歲月,膠東育兒所的乳娘們立下“我在孩子在”的誓言,以自己的血肉之軀保護著孩子。300多名乳娘和保育員,她們把最后一滴奶留給乳兒吮,最后一口糧留給乳兒吃,最后一件衣留給乳兒穿,最后一絲生機留給乳兒,生死關頭甚至舍棄親生骨肉。

黨和政府對育兒所格外照顧,規定乳母每月發粗糧 60 斤,作為乳母的口糧及喂養孩子的報酬,孩子的供應按年齡大小分別發給細糧。孩子的衣服每年發兩季,春季發單衣、冬季發棉衣,把布和棉花發給乳母做。

前方部隊從敵人手中繳獲的戰利品,凡是育兒所能用得著的,都及時派人送去,總務組再分發給孩子們;

醫務組負責到孩子們的居住村為孩子和乳母檢查身體,有病及時治療,同時向乳母宣傳衛生知識,預防各種疾病;巡視組除了到各村巡視現有乳母帶養孩子情況外,還要向群眾進行宣傳教育,做好調查、聘請新乳母的工作。

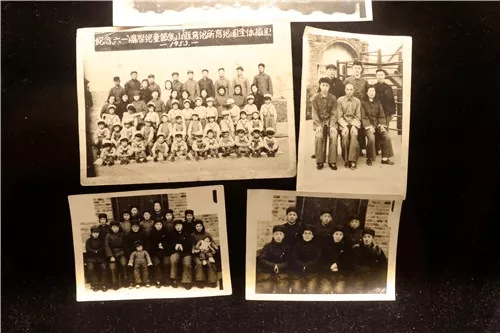

為了提高保教質量,育兒所根據年齡把孩子分成兩部分。一是小學部,對 7 周歲以上的孩子進行普通的小學教育;二是幼稚園,撫養管理 6 周歲以下的孩子。教育設備也有了很大改善,安裝了一些大型玩具,還設置了音樂舞蹈、游戲、故事常識等課程。

在生活上,孩子們全是供應制,政府每月撥給每個孩子 20 元錢,統一使用。在飲食上,醫生根據孩子年齡及所需營養,有計劃地調劑。除了主食之外,還可以吃到點心、蔬菜、肉蛋、牛奶及各種海產品。每逢春節等假日,都要給每個孩子發一套新服裝。

戰爭年代里,300多名乳娘和保育員先后哺育革命后代1233名,在日軍“掃蕩”和多次遷徙中,孩子們無一傷亡,在那個新生兒死亡率高達24%的年代,堪稱奇跡。

日寇投降后,為了對孩子進行系統的正規教育,1946年2月,遵照膠東行署的批示,育兒所第一次把60多個斷奶的孩子集中到萊陽過集體生活,其他100多個喂奶的和小一點的孩子仍然分散在農村撫養。

1946年末,為了反擊國民黨反動派對我膠東的重點進攻,膠東行署機關從萊陽轉移到馬石山一帶,育兒所在萊陽的工作人員及孩子全部搬回田家村,隨即又疏散到周圍村莊,每個工作人員帶幾個孩子,插到以前的乳母和可靠的人家里。待我軍民粉碎敵人的進攻后,育兒所的孩子又集中到田家村,孩子無一損失。

1952年7月,膠東育兒所徹底完成養育革命后代的使命,整體移交給乳山縣人民政府,更名為乳山縣育兒所;1955年8月,乳山縣育兒所撤銷。9名找不到父母的孩子,由乳山縣機關工作人員領養。

解放后,育兒所的絕大多數孩子回到了親生父母的身邊。當時在所的132名孩子,其親生父母來領走時,孩子們都不愿意離開育兒所的媽媽,并將她們看做“真媽媽”。媽媽們惜別的淚水抹干了再流,流了再抹,場面感天動地。進所的孩子是“流動”的,十年間,有送來的,有接走的,累計住所孩子總數達1233名。

所有的孩子,在侵華日軍殘酷“掃蕩”的顛沛流離中,無一損失;當時麻疹、白喉等傳染病流行,所有的孩子,無一因病夭折。1952年7月,膠東育兒所完成了它的歷史使命,改名為乳山育兒所。

千百年來,母愛、愛母、孝親、感恩,在中國傳統道德風尚中,始終占主流崇尚位置。乳娘精神感人至深、催人淚下,乳娘品格令人敬仰、催人奮進,在抗戰史上譜寫了濃墨重彩的篇章。

“母愛圣地、美好乳山”,走進“乳娘精神”發源地—膠東育兒所 育兒

有一種真愛,與血緣無關,卻感天動地

有一種深情,相處數載,卻醇厚綿長

有一種大義,叫奮不顧身舍生忘死

有一種娘,不是親生卻勝親生

她們是革命戰爭年代的紅色乳娘

這里就是“母愛圣地、美好乳山”

9月18日、19日,由乳山市文旅局主辦、威海眾擎文化傳媒有限公司組織的“金秋重逢·聚焦乳山”融媒體采風行活動啟動,兩天的時間里,采風小組走進乳山,探訪乳山文旅板塊,感受和發掘乳山市文化旅游資源,助力文旅產業向好發展。

俯瞰乳山膠東育兒所紅色教育

“母愛圣地、美好乳山”的城市品牌內涵來源于膠東育兒所的“乳娘”。在戰爭歲月里,乳山的乳娘們放下自己嗷嗷待哺的親生兒女,去哺育革命戰士后代,延續和保護革命“火種”,這種超越本能的大愛感人至深。

1942年7月,中共膠東區黨委組建膠東育兒所,選取乳娘哺育黨政軍干部子女和烈士遺孤,300多名乳娘和保育員養育了1223名革命后代,她們把最后一滴奶留給乳兒吮,最后一口糧留給乳兒吃,最后一件衣留給乳兒穿,生死關頭甚至舍棄親生骨肉,把最后一絲生的希望留給乳兒。

19日,位于田家村的“膠東育兒所”舊址,前來參觀和進行革命傳統教育的人絡繹不絕。

1942年11月,日寇在馬石山一帶制造了一場慘絕人寰的慘案,當時,膠東育兒所的二三十個孩子被包圍在馬石山一帶,育兒所的全體工作人員和乳娘們提出的口號是:“寧肯犧牲自己,也要保住孩子,人在孩子在。”這些乳娘用她們的全部心血,使育兒所的孩子在殘酷的“掃蕩”和多次遷徙中,無一損失。

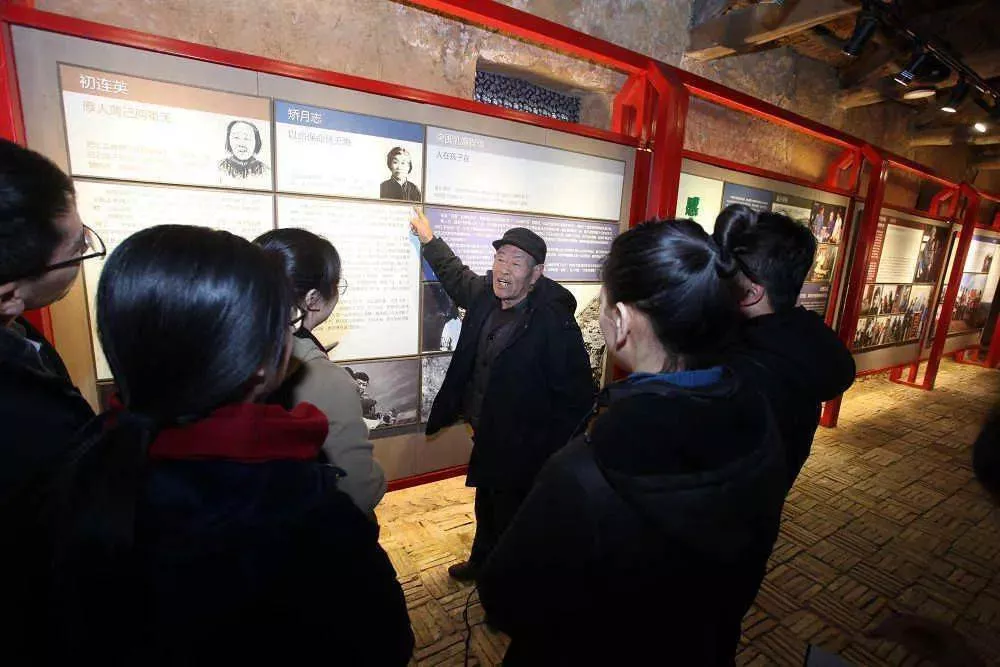

乳娘矯月志后代田瑞榮給參觀者講解母親哺育乳兒的故事

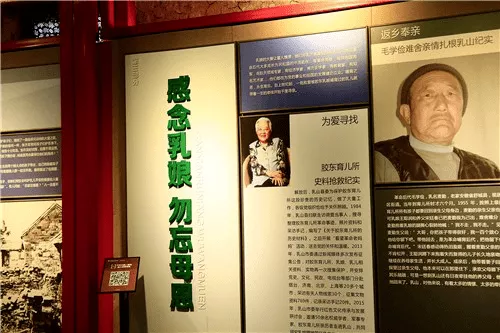

膠東育兒所教育基地,設膠東育兒所紀念館和膠東育兒所舊址兩個部分,10處展室,通過文物、照片、影像、復原展室等多種形式,展現膠東育兒所歷史。

為了能永遠銘記那段難以忘記的紅色記憶,讓“乳娘”精神得以傳承,2016年5月,乳山市政府廣泛收集整理革命文物和史料,多部門協調聯動加快籌建工程,最終利用膠東育兒所原址田家村民房,修繕了膠東育兒所教育基地。這是繼威海馬石山紅色教育基地之后乳山市打造的又一紅色精品工程。

紅色舞劇《乳娘》

根據膠東育兒所“乳娘”原型,乳山市精心編排打造了呂劇“乳娘”,由呂劇表演藝術家郎咸芬擔任藝術顧問,其弟子史萍擔當主演。先后榮獲山東省文藝精品工程和泰山文藝獎,被評為山東省京劇和地方戲十大重點保護劇目,并將其作為影視題材拍攝電影。

從此乳娘精神得以繼承和發揚。乳娘的事跡生動詮釋著乳山人民以命相助跟黨走的堅定信念。大愛無疆的乳娘精神在我國抗戰歷史上寫下了濃墨重彩的篇章。

END

清廉之路丨打卡膠東育兒所 育兒

主題視頻

膠東育兒所掠影

膠東育兒所紅廉教育基地,由膠東育兒所紀念館和舊址兩大部分組成,共10處展室。其中紀念館分為三個展室,主要展示膠東育兒所籌建發展歷程、乳娘哺育乳兒和乳兒感恩尋親的故事、乳娘精神的傳承等內容。舊址包括膠東育兒所舊址、膠東行政主任公署舊址、幼兒生活室、伙房及三個復原的乳娘人家,共七個復原展室。

▲膠東育兒所紀念館外景

▲膠東育兒所紀念館內景

?

交通指南

![]()

自駕

導航搜索“膠東育兒所紀念館”。

公交

乘坐乳山公交332路、331路在田家站點下車。

?

周邊風景

▲銀灘度假區

▲小湯溫泉度假村

來源:廉潔威海